« Il n’y a aucun progrès en art, il y a juste un déroulement, les sujets artistiques sont toujours les mêmes depuis le début des temps : la recherche de Dieu, le sexe, la mort et la beauté de la nature » dit Christian Boltanski, artiste majeur de XXème siècle.

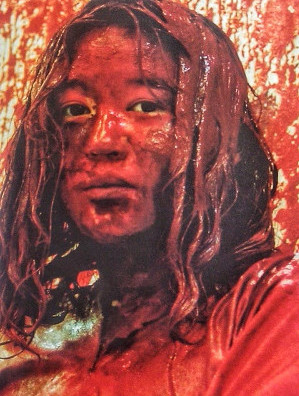

Celui-ci (Dans la profondeur des forêts) parle de la mort. Ou plutôt de sa mise à mort.

Et de ce qui se passera après.

« Hi Tommy, on en prend un (petit) et on le perd ? »

Deux adolescents d’à peine 11 ans, malaimés, jetés dans la gueule affamée de la société des consumés, enlèvent en plein jour, à vue de 38 témoins potentiels, et tuent à coups de barre de fer le petit James Bulger. Point. Comment imaginer le monde après cet acte ?

Et comment expliquer notre fascination pour ces actes, comment pardonner notre incapacité occidentale à réagir face à la violence d’autrui ? Comme Yann Quéffélec dans la « Disparue dans la nuit », Stanislas Cotton nous montre « l’adolescence aux prises avec le cynisme des aînés ». Où toute première violence est celle du malheur et de la pauvreté sociale. Un adolescent frustré est capable de vouer toute sa force à l’autodestruction, mais passé cet acte, il pourrait aussi bien consacrer la même force à se redresser, il pourrait sauver la vie. Ressusciter.

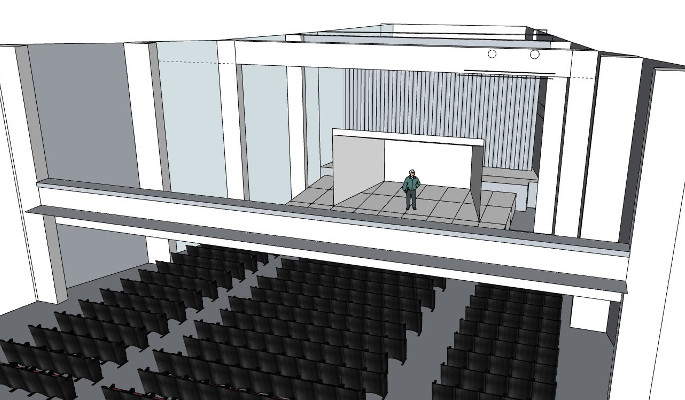

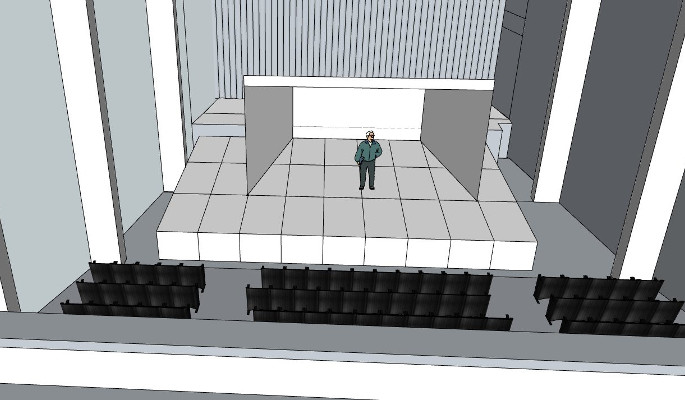

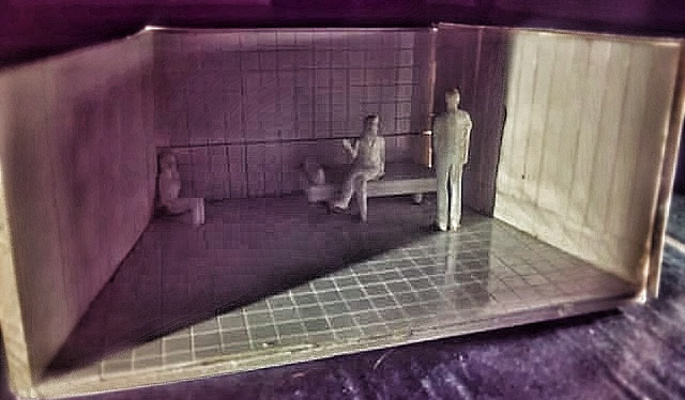

Mais comment renaître dans une cité électroménageur de la "Profondeur des forêts", le seul et unique univers de rédemption, où "chaque visage est une menace", où les lumières des allées sont comme celles sur les autoroutes ? Le titre de cette pièce est en effet une grande farce, nous ne verrons aucune image (même projetée de la nature) aucun brin d’herbe. Juste un large couloir de la mort, couvert de carrelage blanc, muré jusqu’au sol. Sans issue possible. Hygiénique et glacial, indifférent et clinique. A l’image de notre société actuelle.

Stanislas Cotton trouvera le chemin vers la poésie pure entre "ces mots qui s’enculent" des jeunes zonards.

Ce langage si cru, c’est tout ce qu’on leur a appris entre les coups qui pleuvent.

Voici le mode d’emploi comment former un assassin prodige. A nous d’en juger.

Renata Gorka.

(photos: Chiharu Shiota)